Andreas Bresinsky

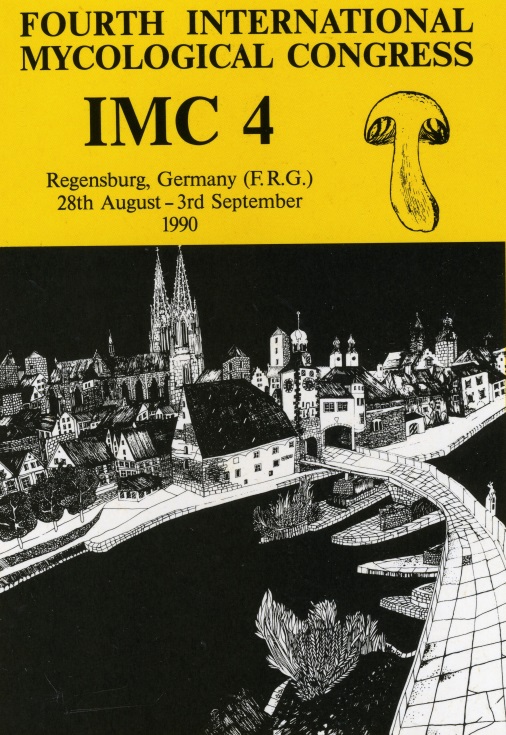

B) Internationaler Mykologenkongress, Regensburg 1990

Vertretene Länder mit Teilnehmerzahlen

Ägypten (8).- Algerien (2).- Argentinien (3).- Australien (34).- Belgien (16).- Brasilien (18).- Bulgarien (1).- China (14).- Costa Rica (3).- Cuba (2).- Dänemark (22).- Deutschland, BRD (311).- Deutschland, DDR (25).- Finnland (25).- Frankreich (57).- Griechenland (3).- Großbritannien (150).- Honkong (2).- Indien (70).- Iran (15).- Irak (8).- Irland (5).- Island (1).- Israel (19).- Italien (34).- Japan (69).- Jugoslawien (13).- Kanada (48).- Korea (18).- Luxemburg (2).- Malaysia (5).- Mexiko (10).- Niederlande (60).- Neuseeland (6).- Nigeria (4).- Norwegen (13).- Österreich (26).- Pakistan (1).- Philippinen (4).- Polen (13).- Portugal (12).- Puerto Rico (1).- Rumänien (1).- Sambia (1).- Schweden (49).- Schweiz (49).- Simbabwe (1).- Singapur (3).- Spanien (44).- Sri Lanka (1).- Südafrika (20).- Taiwan (19).- Tansania (1).- Thailand (8).- Tschechien (23).- Ungarn (18).- USA (187).- USSR; Russland, Ukraine, Baltische Staaten etc. (31).- Venezuela (2).

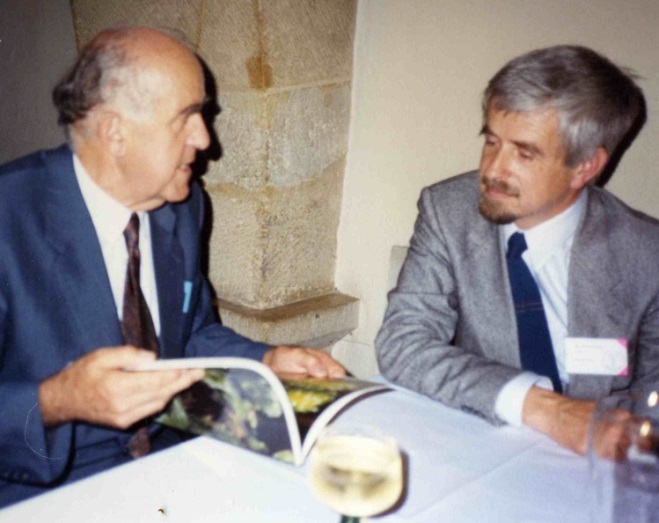

Prof. Dr. J. Poelt, Tagungspräsident, im Gespräch mit A. Bresinsky

links: Regensburg-Motiv auf Kongress-Postkarte von Guido Zingerl (1933 – 2023).

rechts: Cover des Bandes mit den Zusammenfassungen der Vorträge mit Bild aus Schaeffers, Icones Fungorum, qui .... circa Ratisbonam nascuntur: Cortinarius varius (Schaeff. 1774) Fr. 1838

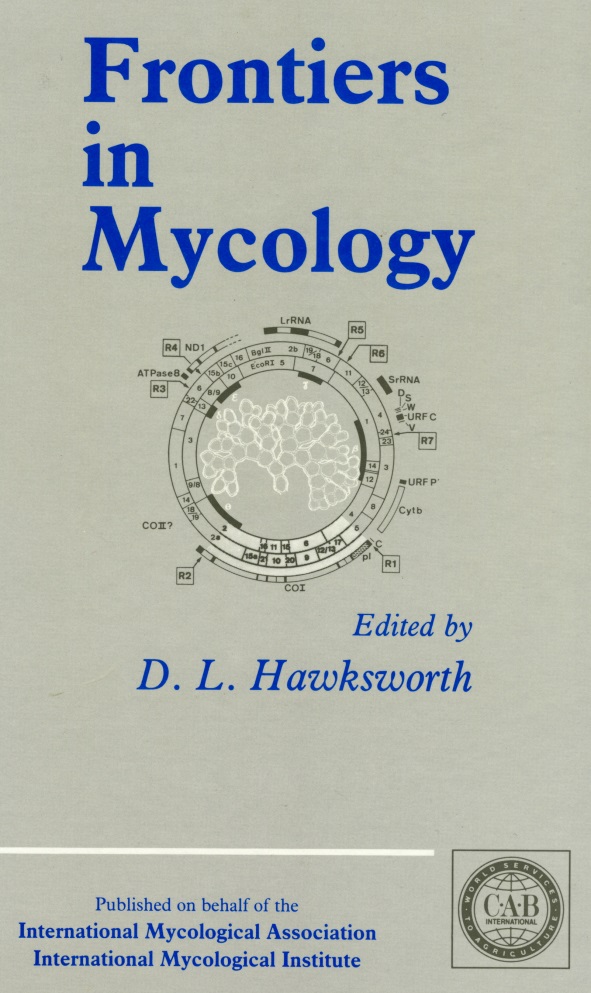

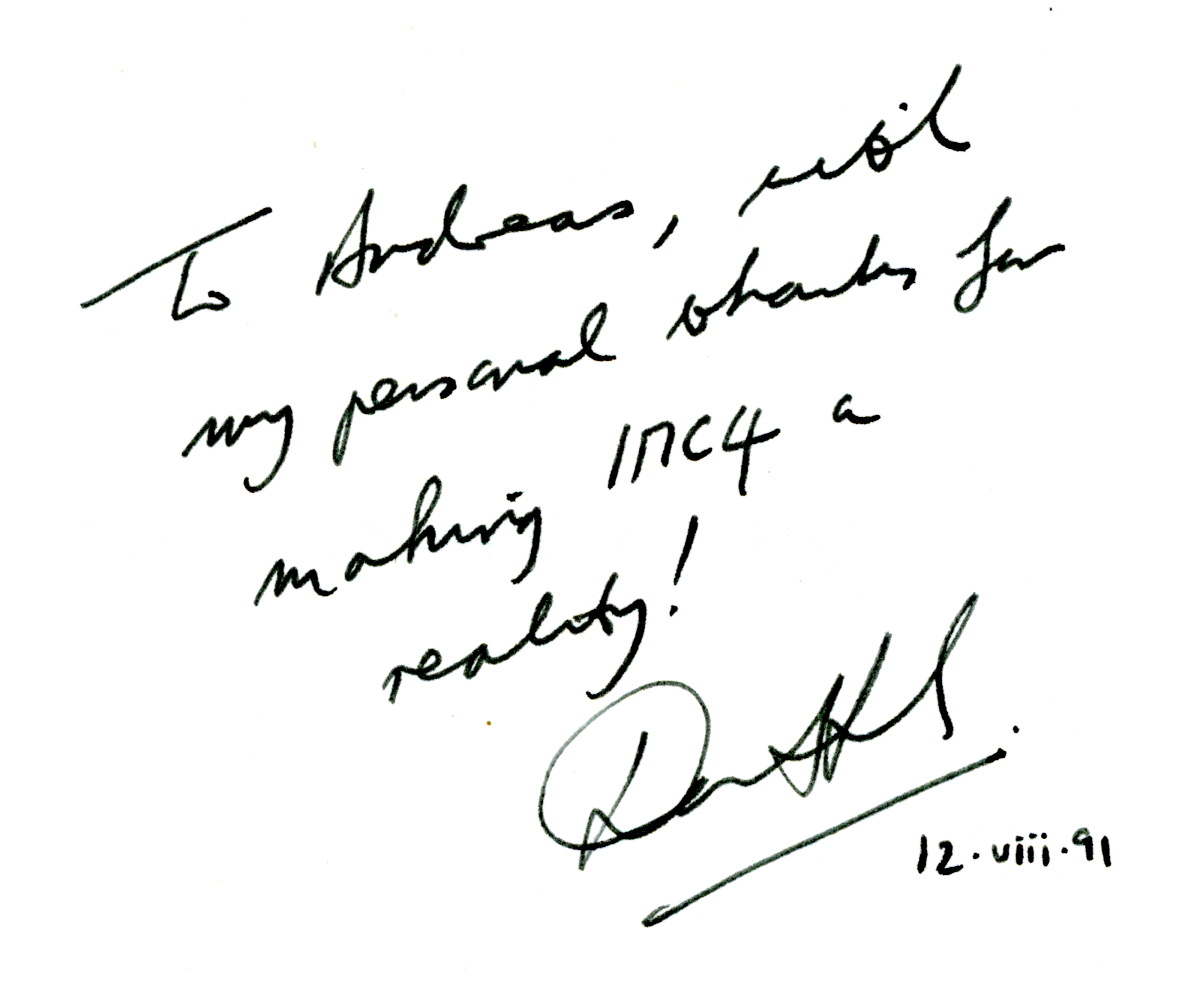

Frontiers in Mycology. Honorary and General Lectures from the Fourth International Mycological Congress, Regensburg, Germany, 1990.

– Edited by D.L. Hawsksworth, CAB International

Frontlinien der Mykologie. Ehrenvorträge und Plenarvorträge auf dem vierten internationalen Mykologenkongress, Regensburg, Deutschland, 1990.

– Übersetzung des Vorwortes ins Deutsche durch B. Wittmann-Bresinsky

Die Mykologie, das wissenschaftliche Studium der Pilze, ist für eine enorme Bandbreite von Aspekten menschlicher Bestrebungen und Untersuchungen von Bedeutung. Infolgedessen entwickelt sich das Thema in vielfältigen Bereichen rasch weiter. Gleichzeitig werden die Informationen zunehmend weit verstreut veröffentlicht, so dass sowohl Forschende als auch Dozenten an Hochschulen und Universitäten immer mehr Bedarf an zuverlässigen Übersichten haben. Die internationalen Mykologie-Kongresse, die unter der Schirmherrschaft der International Mycological Association (IMA) stattfinden, bieten einen einzigartigen Überblick über den aktuellen Stand der reinen und angewandten Mykologie in aller Welt. Der Vierte Internationale Mykologen-Kongress (IMC4), der vom 28. August bis 3. September 1990 an der Universität Regensburg in Deutschland stattfand, bildete keine Ausnahme. Mit fast 1700 Teilnehmern aus 59 Ländern war dies der größte IMC, der bisher stattgefunden hatte.

Die wissenschaftlichen Sitzungen umfassten 33 Symposien und 16 Workshops, die unter folgenden Themen zusammengefasst waren: Systematik und Evolution.- Morphologie und Ultrastruktur.- Ökologie; Genetik und Physiologie.- Biotechnologie und angewandte Mykologie.- Pathologie.- Spezielle Themen. Diese Aktivitäten wurden durch Workshops und Exkursionen vor und nach dem Kongress ergänzt. Die IMC4-Sitzungen wurden durch Plenarvorträge von führenden Fachleuten ergänzt, die vom IMC4-Organisationsausschuss ausgewählt worden waren, um über besonders aktuelle oder spannende Aspekte der Mykologie zu berichten. Da solche Beiträge die aktuell bestehende Nachfrage nach maßgeblichen Übersichten befriedigen können, werden sie hier als ausgewählte Beispiele von vorderster Front der Mykologie (Frontiers in Mycology) vorgestellt.

Diese Beiträge lassen sich in vier Hauptkategorien einteilen. Erstens, Molekularbiologie und Wachstum: Pilze als Modellorganismen zur Untersuchung molekularer Aspekte der Alterung (K. Esser); Wachstum und Entwicklung aus molekularer Sicht (J.G.H. Wessels); weitgehend verkannte Bedeutung von Siderophoren bei grundlegenden Prozessen (G. Winkelmann). Zweitens, Evolution und Phylogenie: Bewertung von Neotenie (Unterdrückung von Entwicklungsvorgängen in frühen Stadien) zum Verständnis von verwandtschaftlichen Beziehungen auf höherer und niedrigerer taxonomischer Ebene (H. Kreisel); Analogie und Homologie in der Evolution der Flechtenpilze (J. Poelt). Drittens, die Bedeutung von Pilzen sowohl in Ökosystemen als auch für den Menschen: Die wichtige Rolle von Mykorrhizen in verschiedenen Ökosystemen (D.J. Read); die breite Palette von Problemen, die Pilze in der Medizin verursachen (O. Male); ihre besondere Rolle als Erreger von Atemwegserkrankungen (J. Lacey); die Nutzung von Flechten durch den Menschen (D.H.S. Richardson); das Potenzial modifizierter Amatoxine und Phallotoxine für die Forschung (H. Faulstich); vielfältiger Einsatz von Pilzen in der Biotechnologie im Kontext ihrer Systematik (J.D. Miller). Viertens, Erhaltung der Artenvielfalt: Mykologische Fortbildung: Notwendigkeit einer aktiv betriebenen Erhaltung der Pilzvielfalt unter dem Gesichtspunkt von Veränderungen in Europa (E. Arnolds); Möglichkeiten, die Lehre im Fach Mykologie attraktiver zu gestalten und auf eine solidere Grundlage zu stellen (J. Webster).

Die 1971 gegründete IMA ist eine Sektion für Allgemeine Mykologie innerhalb der Internationalen Union der Biologischen Wissenschaften (IUBS) und bildet die zentrale Anlaufstelle für alle Aspekte der Mykologie weltweit. Das sichtbarste Ergebnis ihrer Aktivitäten ist die Reihe von IMCs, darunter auch derjenige, der zu diesem Band geführt hat. Sie verfügt aber auch über eine Reihe aktiver regionaler Ausschüsse, die sich mit Afrika, Asien, Europa und Lateinamerika befassen. Die IMA bietet zudem einen Kanal für mykologische Beiträge zu umfassenderen IUBS-Initiativen. Diese umfassen derzeit die verbesserte Stabilität von Taxa-Namen wie auch Aspekte der Ökosystem- funktion für die biologische Vielfalt. Weitere Informationen sind in den IMA- News enthalten, die an alle Mitglieder der nationalen und regionalen Gesellschaften mit mykologischen Interessen, die der IMA angeschlossen sind, verteilt werden. Die Unterstützung durch das Commonwealth Agricultural Bureau (CAB International) und durch das Internationale Mykologische Institut bei der Realisierung des vorliegenden Bandes wird dankend anerkannt.

Der Berichterstatter und alle, die am IMC4 teilgenommen haben, schulden Professor Dr. A. Bresinsky (Generalsekretär), Professor Dr. J. Poelt (Kongress Präsident und Vorsitzender des Organisationskomitees), Professor J. Webster (Präsident der IMA, 1983-1990), ihren Kollegen und den Organisatoren besonderen Dank. Die Organisatoren des nachfolgenden IMC5, der vom 14. bis 21. August 1994 an der University of British Columbia, Vancouver, stattfinden wird, werden es schwer haben, es ihnen gleichzutun.

International meeting on fungi provides wonderful science

C.V. Subramanian in Current Science 60 (5), 1991: 289–292

Internationaler Kongress über Pilze demonstriert wunderbare Wissenschaft

Übersetzung vom Englischen Originaltext ins Deutsche von B. Wittmann-Bresinsky

C.V. Subramanian (1924 – 2016) war als Pilzwissenschaftler in der Universität von Madras, Indien, tätig. Die Forschungen von Subramanian waren besonders auf Imperfekte Pilze (Fungi Imoerfecti, Deuteromyetes) bezogen, einschließlich ihrer pflanzen-, tier- und humanpathogenen Wirkungen. Nach seiner Emeritierung war er Gastprofessor in den Universitäten von Singapur, von Westaustralien und von Taiwan. Er war Präsident der International Mycological Association (1977) und des Internationalen Mykologenkongresses in Tokio (1983).

Als die Verantwortlichen der International Mycological Association (IMA) auf dem dritten internationalen Mykologen-Kongress (IMC3) 1983 in Tokio die Einladung der Bundesrepublik Deutschland annahmen, den Kongress 1990 in Regensburg auszurichten (IMC4), wussten sie, was sie taten. Denn Mitteleuropa, genauer gesagt Bayern in Deutschland, und hier wiederum das Gebiet in und um Regensburg, ist historisch gesehen die Wiege der Mykologie. Hier haben die großen Pioniere Pilze, darunter auch Fliegenpilze und Mikropilze gesammelt und beschrieben. Regensburg selbst blickt auf eine lange Geschichte zurück, die bis in die Römerzeit zurückreicht und in den Überresten der römischen Festung Castra Regina, die von Kaiser Marc Aurelius 179 n. Chr. erbaut worden war, noch erhalten sind. Nach einem Besuch in Regensburg im Jahr 1786 schrieb GOETHE: Regensburgs Lage ist bezaubernd.

Das Jahr 1990 war insofern von Bedeutung, als der Todestag von Jacob Christian Schaeffer, dem bedeutendsten Mykologen zur Zeit von Linnaeus, sich zum 200. Mal jährte, ebenso wie die Gründung der Regensburger Botanischen Gesellschaft, der ältesten noch existierenden Gesellschaft ihrer Art. Die Ereignisse in Osteuropa zu Beginn des Jahres (1990), die den Weg für die Wiedervereinigung Deutschlands ebneten, und der freie Zustrom von Menschen aus Ost- und Westeuropa fielen zwar zufällig in diese Zeit, aber gerade dies hat sicherlich dazu beigetragen, den Kongress zu einem einzigartigen und bemerkenswerten Ereignis zu machen. Es war ein Treffen von gleichgesinnten, fachbezogenen Geistern im Sinne einer über Grenzen hinweg bestehenden Universalität von Begeisterten, wie sie nach dem letzten Weltkrieg lange Zeit so kaum erlebt werden konnte. Die offizielle Zahl von 1664 Teilnehmern aus 59 Ländern ist ein Gradmesser für den Stellenwert unserer Wissenschaft. Darunter befanden sich trotz der damaligen Golfkrise auch über hundert Teilnehmer aus Osteuropa und etwa vierzig aus Israel, dem Irak und dem Iran.

Der Kongress fand vom 28. August bis 3. September in der noch jungen Universität Regensburg statt. Auch wenn die Universitätsgebäude im Gegensatz zur Regensburger Altstadt mit ihren schönen Gebäuden und hübschen Straßen eher eintönig anmuteten, wurde dies durch die Möglichkeit ausgeglichen, dass die meisten Veranstaltungen und die gleichzeitig abgehaltenen Sitzungen unter einem Dach stattfinden konnten – eine willkommene Lösung.

Das in sieben Sektionen (Systematik und Evolution, Morphologie und Ultrastruktur, Ökologie, Genetik und Physiologie, Biotechnologie und angewandte Mykologie, Pathologie, Allgemeine Themen) gegliederte Kongressprogramm enthielt Vorträge zu fast allen Bereichen der Mykologie im weiteren Sinne, wenngleich man sich gewünscht hätte, dass die medizinische Mykologie in Symposien, Postern und allgemeinen Vorträgen stärker in den Vordergrund gerückt worden wäre. Die Gleichzeitigkeit verschiedener Sitzungen, eine allgemeine Begleiterscheinung solcher Kongresse, führt unvermeidbar dazu, dass interessante Vorträge verpasst werden müssen. Die Teilnehmer werden häufig vor die Wahl gestellt, ob sie ein Mittagessen einnehmen oder einen Plenarvortrag besuchen sollten. Auch das Regensburger Kongressprogramm war so gefüllt, dass abgesehen vom Mittagessen, die Teilnehmer auf das eine oder andere verzichten mussten. Es ist unmöglich, auf alles, was auf dem Kongress geboten wurde, einzugehen. Ich erwähne nur einige Highlights und gebe meine allgemeinen Eindrücke wieder.

Der Eröffnungsvortrag von A. Bresinsky (Deutschland) trug den Titel Wissenschaft in Regensburg: Jacob Christian Schaeffer und die Botanische Gesellschaft. Von Schaeffer bis in die Gegenwart wurde das Regensburger Erbe auf wunderbare Weise nachgezeichnet, um selbst jene Teilnehmer unter uns zu beeindrucken, die vielleicht keinen Respekt vor der Vergangenheit haben. Das Hauptthema war die Bedeutung der Regensburger Botanik und Mykologie in einem Kontinuum, das in späteren Arbeiten von Spezialisten gipfelt, die in der einen oder anderen Weise mit Regensburg und Bayern verbunden waren, wie Andreas Allescher, Anton de Bary, Alexander Braun, Hans Burgeff, Franz von Hoehnel, Hans Kniep, Carl Philipp von Martius, und Heinrich Wieland, um nur einige zu nennen. Es war ein großartiger Vortrag, der zum großen Anlass passte und daran erinnerte, dass die moderne Wissenschaft auf den Entdeckungen von Pionieren aufbaut und dass man immer noch von der Arbeit der Pioniere lernen oder sich zumindest davon inspirieren lassen kann. Der tosende Beifall, den Bresinskys Vortrag hervorrief, war spontan und, wie ich meine, eine Anerkennung dafür, dass Regensburg Respekt vor der Wissenschaft hatte und hat – Respekt vor der Wissenschaft in ihrer Ganzheit und Einheit, denn es gibt sogar ein Kepler-Erbe und ein Denkmal im Herzen der Stadt, das an Kepler erinnert.

Auf Bresinskys Präsentation folgte der Vortrag von K. ESSER (Deutschland) über molekulare Aspekte des Alterns. Essers wissenschaftliches Interesse an der genetischen Programmierung des Alterns ist verständlich [ungeachtet der Teilnahme mehrerer hochbetagter Mykologen am Kongress, wie besonders A.F.M. Reijnders (90) aus den Niederlanden und C.T. Ingold (85) aus Großbritannien, die beide wunderbar aktiv teilnahmen]. Die von Esser erörterten Fakten stammen aus einer Studie über die Alterung eines fädigen Ascomyceten (dem Pilz Podospora anserina), der als Modellorganismus für die Pilzforschung von den Anfängen bis zur Gegenwart gilt. Esser postulierte, dass der Beginn der Seneszenz bei Podospora von Kerngenen abhängt. Das dafür verantwortliche Plasmid bleibt in juvenilen Zellen in das mitochondriale Genom integriert, wird aber freigesetzt und versetzt dann die Zellen in die Seneszenz. Nach der Freisetzung kann sich das Plasmid selbstständig vermehren. Obwohl es Tausende von Pilzarten gibt, die in allen möglichen Situationen und Lebensräumen vorkommen und in unterschiedlicher Weise leben, haben wir noch immer keine Antworten auf viele Fragen zu Aspekten ihrer Funktionsweise, zumindest nicht auf molekularer Ebene. Es besteht kaum ein Zweifel daran, dass Studien in diesem Bereich in Zukunft mehr Aufmerksamkeit erhalten werden.

Es gab verständlicher Weise keinen speziellen Kongressschwerpunkt, aber am stärksten beeindruckt hatte den Berichterstatter im Rahmen der Pilzbiologie das, was zu den Gebieten Pilzinteraktionen, Pilzchemie und -biochemie sowie zu den damit verbundenen molekularen und taxonomischen Aspekten geboten wurde.

Die Interaktion von Brandpilzen mit ihren Wirten ist eine von vielen, über die bisher nur wenig bekannt war. A. M. Naglers (Deutschland) Analyse der Interaktionstypen im Rahmen seiner ultrastrukturellen Untersuchungen zeigte, wie nützlich solche Studien nicht nur bei der Entschlüsselung des Verhaltens nach der Infektion in vivo sein können, sondern auch bei der Nutzung solcher Informationen zur Entwicklung einer besseren Taxonomie der Brandpilze mit so unterschiedlichen Gattungen wie Entyloma, Ustilago und Tilletia. Über weitere interessante Arbeiten zu Interaktionen berichtete K. Sivasithamparam (Australien). Er und seine Kollegen hatten Auswirkungen der Assoziation des Nematoden Meloidogyne arenaria und des Pilzes Fusarium oxysporum auf unterirdischen Teilen des Klees untersucht. Wenn es um Infektion und Besiedlung der Kleewurzel geht, ist es fast immer der eine oder der andere, sei es Nematode oder Pilz, welche als primäre Besiedler einen weiteren Befall durch den anderen Organismus nicht zulassen. Weitere Beispiele für ein solches Muster einer Interaktion wären wünschenswert, wobei zu klären wäre, welche Faktoren bei der Primärbesiedlung eine Rolle spielen.

Schönheit und Komplexität von Pilzinteraktionen, wie sie bei den Mykorrhiza-Symbiosen gegeben sind, wurden in mehreren Vorträgen deutlich gemacht. D. J. Read (Vereinigtes Königreich) sprach recht überzeugend über die speziellen Nährstoff- und Nicht-Nährstoff-Beziehungen von Mykorrhizen (in ihren drei Hauptkategorien als Ericoide-, Ekto-, Vesikulär-Arbuskuläre- Mykorrhiza). Es ging dabei auch um die jeweiligen speziellen Bedingungen, unter denen Mykorrhizen in unterschiedlichen Ökosystemen auftreten. Eine von Reid betonte Schlussfolgerung war, dass eine Zusammenhang besteht zwischen Form und Beschaffenheit der Mykorrhizierung einerseits und andererseits der jeweiligen Vegetation in ihren borealen, temperaten oder tropischen Vorkommen. Die Beiträge von R. Agerer (Deutschland) über die Anatomie und von K. Natarajan (Indien) über die Charakterisierung und Identifizierung von Ektomykorrhizen (insbesonders im Falle auftretender Sukzessionen unter Beteiligung von Pinus patula) unterstrichen in bewundernswerter Weise die Bedeutung solcher Untersuchungen.

Das ständig wachsende Interesse an der Mykorrhiza, besonders auch an der Vesikulär-Arbuskulären (VA-) Mykorrhiza in den Tropen, spiegelte sich in mehreren Beiträgen wider. Sowohl im Rahmen von Aufforstungsprogrammen als auch für die Steigerung der Produktivität landwirtschaftlicher Kulturen ist die Forschung in diesem Bereich von unmittelbarer Bedeutung. Besonders wertvoll waren auch die von I. C. Tommerup (Australien) vorgestellten Beobachtungsergebnisse über sexuell und asexuell gebildete Sporen von VA- Mykorrhizapilzen, insbesondere bei Gigaspora decipiens, wo sich die Teleomorphen ein- und getrenntgeschlechtlich entwickeln können. Ebenso wichtig waren die hierbei vorgetragenen Erkenntnisse und Annahmen über monogametangiale und homothallisch-bigametangiale Teleomorphen. Die Studien über diese interessante Gruppe haben gerade erst begonnen, und die Tatsache, dass eine ganze Sitzung der Anatomie und Ultrastruktur der Endogonales gewidmet war und eine darauf bezogene Diskussion ermöglichte, lässt weitere spannende Arbeiten in der Zukunft erwarten.

Der besonderen Bedeutung von endophytischen Pilzen wurde auf dem Kongress in einer ihnen gänzlich gewidmetem eigenen Sitzung Rechnung getragen. Abgesehen von den zu den Clavicipitaceen (Mutterkornpilze) gehörenden Vertretern mit schon lange bekannter endophytischer Lebensweise sind mehrere weitere Beispiele bekannt geworden. Die Arbeiten hierzu bezogen sich nicht nur auf asymptomatische Interaktionen, sondern, was ebenso wichtig ist, auf die Bedeutung solcher Befälle für die Pflanzengesundheit und -produktivität (inklusive der Vitalität der befallenen Pflanzen) und auf die öffentliche Gesundheit (Auswirkungen u.a. von infiziertem Material in der Nahrungskette). Auf der Grundlage begrenzten Wissens ließen sich nur Vermutungen über die Evolution der Wirt-Endophyten-Symbiose anstellen, wie es G. C. Carroll (USA) auf dieser Sitzung tat. Was die Wirtspflanze betrifft, so unterliegt sie immer einem Kosten-Nutzen-Verhältnis. Vorteilhaft ist ein verbesserter Nährstoffkreislauf und eine gesteigerte Konkurrenzfähigkeit, aber der Endophyt lebt vom fixierten Kohlenstoff der Wirtspflanze, und es kann zu Situationen kommen, in denen das Gleichgewicht zwischen den Partnern gestört ist und dann alles schief läuft, sowohl für die Wirtspflanze als auch für den Pilz. Interessant ist, dass im Falle der Clavicipitaceen und ihren Wirten die Kohlenstofffixierung infizierter Pflanzen höher ist, als jene der nicht infizierten Pflanzen, und dass, wie z. B. beim Schwingel (Festuca), dieses höhere Niveau beibehalten wird. Die taxonomische Vielfalt der endophytisch lebenden Pilze und ihre weite Verbreitung lassen auf ihre wiederholte konvergente Entstehung im Verlauf der Evolution schließen. In der Tat wäre die Untersuchung der genauen Art der Interaktion in verschiedenen Wirt-Endophyten-Systemen sowohl spannend als auch lohnend.

Die Homobasidiomyceten standen in dem einen oder anderen Zusammenhang im Mittelpunkt des Kongresses. Zahlreiche Persönlichkeiten, darunter M. Moser (Österreich), H. Kreisel (Deutschland), R. H. Petersen (USA), E. Parmasto (Estland), A.F.M. Reijnders (Niederlande), C. Bas (Niederlande) und L. Ryvarden (Norwegen) beleuchteten Fragen der Systematik, Floristik und Evolution. Die bereits erwähnten Beiträge über Ektomykorrhizen hatten diese Gruppe von Pilzen schon in den Fokus genommen und sie wurden zusätzlich in den Mittelpunkt weiterer Symposien gerückt. Ergänzend zu morphologischen Studien sind es besonders die immensen, deutlich zutage tretenden Fortschritte bei der Erforschung der Sekundärmetabolite (und ihrer Bedeutung für die Chemotaxonomie) von Pilzen. W. Steglich (Deutschland) sprach sehr engagiert über neue Sekundärmetabolite von Basidiomyceten, zu deren Kenntnis er wesentliche Beiträge geleistet hat. Als organischer Chemiker ist er außer an Pigmenten besonders an aktiven Verbindungen interessiert. Steglich verwies auf mehrere solcher Verbindungen, wie z. B. auf das Strobilurin. Sekundärmetabolite und der damit verbundene Stoffwechsel sollten nicht nur für Chemiker, sondern auch für Mykologen von Interesse sein. Das Interesse der Organisatoren des IMC4 daran spiegelte sich in zwei diesem Thema gewidmeten Sitzungen wider. D. Wink (Deutschland) vermittelte ein klares Bild davon, wie man beim Screening von Pilzen nach Sekundärmeta- boliten vorgeht, und nannte als Beispiel für die potenzielle Bedeutung die Entdeckung von Restrictin durch seine Gruppe, das als Hemmstoff der Cholesterinbiosynthese bekannt ist. M. M. Dreyfuss (Schweiz) betonte die Notwendigkeit, nach Pilzen zu suchen, die Baupläne für Metaboliten tragen. Auf die oft erlebte Frustration bei der Suche nach aktiven Metaboliten (was er als Sandoz-Phänomen bezeichnete!), wies er zu Recht hin. Dennoch sollte man die Vielfalt der Pilze diesbezüglich voll ausschöpfen. Als Gruppe mit viel Potenzial nannte er die Pilz-Endophyten, auch wenn in acht Jahre langem Screening solcher Pilze bisher nur etwa hundert verschiedene Metaboliten, einschließlich einiger neuer, entdeckt wurden. Die gegebene Situation müsste schnell und entschieden verbessert werden. Die bisher vornehmlich untersuchten Pilze in unseren Kultursammlungen machen nur einen Bruchteil der in der Biosphäre vorkommenden Arten aus. Die in den Kultursammlungen enthaltenen und vornehmlich untersuchten Pilze, in einem ihnen vielfach völlig fremden Umweltmilieu gleichsam in Gefangenschaft gehalten, seien dort nicht mehr das, was sie in der freien Natur sind. Es gibt also sehr viel zu tun, und es ist davon auszugehen, dass dieses Thema im kommenden Jahrzehnt die dringend erforderliche Aufmerksamkeit erhalten wird.

H. Faulstichs (Deutschland) allgemeiner Vortrag über Amatoxine und Phallotoxine (Knollenblätterpilzgifte) war nicht nur aktuell und von allgemeinem Interesse, sondern stellte den Fortschritt unseres Wissens über diese Toxine eindringlich, fesselnd und gründlich dar. Aufbauend auf den klassischen Arbeiten von Wieland in Deutschland, wurden die Toxine des tödlich giftigen Knollenblätterpilzes (Amanita phalloides) nicht nur identifiziert und charakterisiert, sondern auch die Biochemie der Toxine und das von ihnen verursachte Vergiftungssyndrom recht gründlich untersucht. Obwohl die Proteinkonjugate der Amatoxine zehnmal giftiger als die natürlich vorkommenden Amanitine sind, ermöglichen sie die Herstellung von amatoxinspezifischen, polyklonalen Antikörpern zur Verwendung für Amanitin- Immunoassays. Monoklonale Antikörper könnten in der Tat ein potenzielles Gegenmittel sein für die Immuntherapie von Vergiftungen mit Amanitinen beim Menschen. Ein weiterer interessanter Aspekt dieser Forschungsarbeit ist die Beobachtung, dass Amanitin-Konjugate [Epidermal Growth Factor (EGF)- Konjugate] in vitro zytotoxisch sind, z. B. für Karzinomzellen. Es ist nicht abzusehen, welche neuen Möglichkeiten in Medizin und Gesundheitswesen solche Erkenntnisse mit sich bringen.

Einer der aufregendsten, lebhaftesten und erfrischend gut dargebotenen Vorträge des gesamten Kongresses war vielleicht der von C. E. Bracker (USA). Er sprach vor vollem Haus über die Hyphen-Spitze eines Pilzes, die wächst und wächst und wächst …“. Im Zusammenhang mit den Arbeiten über die Hyphenspitze ging Bracker auf mehrere wichtige Fragen ein, die unser Verständnis des Hyphenwachstums betreffen, wie z. B. den Inhalt und die Rolle der apikalen Vesikel, die Muster und die Mechanik der Zytoplasma-Strömung und der Vesikel-Migration, die Natur des Spitzenkörpers, die Kräfte und Mechanismen, die an der Zellpolarität beteiligt sind, die genetische und biochemische Regulierung der Enzyme bei der Synthese und Dehnung der Zellwand, auf den apikalen Turgor, die Mikrostruktur der apikalen Wand, was alles sehr interessant und relevant war. Seine Ausführungen zur Organellen- dynamik, zur apikalen Wachstumsrate und zur Zellform von Pilzen, erfasst mit Hilfe videogestützter Mikroskopie, waren anregend. Diese Befunde haben dazu beigetragen, ein mathematisches Modell zu postulieren, das darauf abzielt, Wachstumsmuster in Hyphenspitzen mit dem Verhalten eines hypothetischen Vesikel-Versorgungszentrums innerhalb der Wachstumszone oder der Spitzenzelle zu korrelieren. Die Einzigartigkeit der Pilzhyphe wurde so auf wunderbare Weise hervorgehoben im Sinne eines neuen Ansatzes zu ihrem gründlichen Verständnis im Geiste von R. Buller und P. Gregory. Das letzte Referat in dieser Sitzung, gehalten von H. Whisler (USA), war ebenso spannend wie das erste. Es nahm die Zuhörer mit, als es um die Frage ging: Sex or asex, that is the question for Monoblepharis.

Die Chelatbildung in biologischen Systemen ist ein Thema, das in der Forschung an vorderster Front steht. Ein wichtiger Bereich, der immer mehr Aufmerksamkeit erhält, ist auch die Untersuchung von pilzlichen Siderophoren unter besonderer Berücksichtigung ihrer biologischen Funktion. G. Winkelmann (Deutschland) stellte in einem allgemeinen Vortrag bedeutende Arbeiten über Siderophore in Pilzen vor. Die drei bekannten Arten von Siderophoren - Ferrichrome, Coprogene und Fusarinine - kommen in einer Vielzahl von Pilztaxa vor, wobei es keine Korrelation zwischen ihrem Vorkommen und der taxonomischen Stellung der Pilze zu geben scheint. Siderophore haben in eindeutiger Weise die Funktion, die Löslichkeit von Eisenverbindungen, sowie den Eisentransport und die Eisenspeicherung zu bewirken. Fehlen Siderophore, kann die Konidienbildung an Pilzhyphen unterdrückt werden. Wenn Konidien bei zu geringem Wassergehalt Siderophore verlieren, kann deren Keimrate reduziert werden. Fazit der Ausführungen war, dass nicht nur Siderophore und die Chelatbildung, sondern auch die Bedeutung von Eisen und anderen Schwermetallen für das Wachstum und den Stoffwechsel von Pilzen weiter untersucht werden müssten.

Taxonomische und floristische Studien über Pilze finden fortwährende Beachtung sowohl in West- als auch in Osteuropa, in sog. fortgeschrittenen Ländern wie auch in Entwicklungsländern, wo sie am dringendsten benötigt werden. Die „Flora Agaricina Neerlandica“ (d.h. die Flora der Blätter- und Röhrenpilze der Niederlande samt ihrer angrenzenden Gebiete), die den größten Teil dieser Pilzgruppen in Westeuropa abdecken, ist ein unschätzbar wertvolles, auf insgesamt 10 Bände angelegtes Werk, das noch vor seiner Fertigstellung steht, wie C. BAS (Niederlande) ausführte.

Die Sitzungen zur Taxonomie und Systematik der Flechten, zur neuen Systematik der Ascomyceten, zu den Hefen, zu den Heterobasidiomyceten und zu den Fungi imperfecti boten ein Forum für die Präsentation der jüngsten Fortschritte. Das zunehmende Interesse von Forschenden an einer Stärkung der klassischen (traditionellen) Taxonomie anhand von Daten, die aus morphologischen und ultrastrukturellen, genetischen und verschiedenen chemisch-biochemischen Parametern gewonnen werden, spiegelte sich in zahlreichen Vorträgen wider. So z. B. im Beitrag von J. W. Kimbrough (USA) über Strukturen von Hyphensepten und deren Rolle für die Systematik der operculaten Discomyceten, in den Beiträgen von G. Deml (Deutschland) über die Chemotaxonomie der Rostpilze, von J. Sugiyama (Japan) über Rhodosporidium, Rhodotorula etc., und von C. P. Kurtzman (USA) über die Phylogenie der Ascomycetenhefen, ermittelt anhand von Sequenzvergleichen der ribosomalen RNA.

Zwei weitere Sitzungen waren der Chemotaxonomie gewidmet. In einer solchen Sitzung wurden die Aspekte zur Definition und Untergliederung von Pilzen erörtert. S. Bartnicki-Garcia (USA) umschrieb, was unter einem Pilz zu verstehen sei - offenkundig ein eukaryotischer Organismus mit myzelartigem Habitus. Durch apikales Wachstum bildet das Myzel lang-verzweigte, röhrenförmige Zellen und gewinnt Nährstoffe durch Absorption von organischen Substanzen. Dabei ist allgemein anerkannt, dass die Pilze polyphyletisch sind, soweit die Zellulose-haltigen Oomyceten zusammen mit den Chitinpilzen in einem Reich zusammengefasst werden. Abweichend vom Titel des im Programm angekündigten Vortrags sprach B. Kendrick (Kanada) in seiner unnachahmlichen Art über die ideale Klassifizierung der Pilze. Die zoosporischen Pilze (mit Ausnahme der Acrasiales, Myxomycetes, Labyrinthulales usw.) würden in die Promycota und die Zygomycetes, Ascomycetes, Basidiomycetes und ihre Anamorphen in die Eumycota passen. Die Beiträge über die Rolle der Biochemie für die systematische Einteilung der Pilze von G.E. Pfyffer</span (Schweiz) bezüglich der Kohlenhydrate und Proteine, von P. Blanz (Deutschland) bezüglich der Nukleinsäuren sowie über die Rolle von Ultrastruktur und Zytologie von D. McLaughin (USA) unterstrichen wirkungsvoll, was jeder dieser Ansätze für eine bessere Taxonomie leisten kann; nach dem uns bislang Verborgenen sollte ständig weitergesucht werden. Bestimmte Zellwand-Polysaccharide scheinen einige traditionell umschriebene Taxa zu unterstützen; Polyole könnten bei der Klärung des Status von Taxa auf Artniveau nützlich sein. Die Bedeutung der Nukleotidsequenzen ribosomaler RNA (rRNA) für die Entschlüsselung der phylogenetischen Beziehungen, insbesondere bei Hefen und verwandten Pilzen, wurde ebenfalls dargelegt.

H. Kreisels (Deutschland) allgemeiner Vortrag über Neotenie in der Pilzphylogenie behandelte eine Reihe von Parametern, darunter Lebenszyklen, Genetik, Zellwandchemie und natürlich Morphologie inkl. Dimorphismus. Das Ergebnis war ein schönes, wenn auch hypothetisches Bild der Neotenie bei Pilzen aus der Sicht eines für das Verständnis einer Reihe von Taxa der Mycota anerkannten Experten. Die sich bietenden Probleme für das Verständnis der Basidiomyceten-Phylogenie wurden durch A. F. M. Reijnders im Zusammenhang mit der Morphogenese dargestellt, basierend auf seiner langen, weisen Erfahrung und Vertrautheit mit diesen Pilzen. Die Schwierigkeiten bei der Interpretation dessen, was primitiv und was abgeleitet ist, würden weiterhin bestehen, sofern solche Merkmale in Kombination bei einzelnen Taxa auftreten. Reijnders zeigte sich enttäuscht vom Fortschritt raster- und transmissions- elektronenmikroskopischer Untersuchungen der Sporenwandstruktur. Er betonte die Bedeutung biochemischer und genetischer Parameter. Nicht nur die Ontogenese für sich alleine, sondern auch die Biochemie und Genetik der Morphogenese und Ontogenese müssten untersucht werden.

Die Notwendigkeit, Morphogenese und Entwicklung von Pilzhyphen zu untersuchen, wurde auch von J. G. H. Wessels (Niederlande) in einem interessanten allgemeinen Vortrag mit Blick auf verschiedene Zusammenhänge hervorgehoben. Auf ihn folgte C. T. Ingold (Großbritannien): in nur 15 Minuten - nicht weniger und nicht mehr - hielt er einen meisterhaften und perfekten Vortrag. Sein Thema, das ihm sehr am Herzen liegt und das seinem Talent entspricht: „Die Basidialkanone“ mehrjähriger Porlinge. Er setzte dort an, wo Buller seinerzeit Fragen noch offen lassengelassen hatte. Ingold stellte fest, dass das ursprüngliche von Buller gezeichnete Bild vom Prozess des Sporenabwurfes geändert werden müsse. Es hätte sich nämlich herausgestellt, dass die reife Ballistospore vollständig vom Sterigma der Basidie abgeschirmt ist und deren Spitze nur als Startplattform dient. Außerdem wird der Buller- Tropfen nicht aktiv durch die Basidie ausgeschieden, sondern durch Kondensation gebildet, und auf der adaxialen Oberfläche der Spore entsteht zur gleichen Zeit ein (Suprahilar-) Fleck.

All dies ist schön und gut, aber doch gibt es keinen Ersatz für eine in traditioneller Weise durchgeführte Taxonomie, die ergänzend gestützt werden kann durch hochauflösende Mikroskopie und dergleichen mehr. Es war daher erfreulich, über einige hervorragende monographische Arbeiten zu einigen Taxa zu hören. Bemerkenswerte Beispiele waren die Vorträge von K. Vanky (Deutschland) über Ustilaginales auf Polygonaceae, von J. F. Hennen (USA) über die Gattung Ravenelia in Amerika, von J. E. M. Mordue (Großbritanien) über Ravenelia in Asien und Afrika; weiterhin taxonomische und phylogenetische Überlegungen von S. G. VANEV (Bulgarien) über die taxonomische Revision der Gattung Discosia, von P. F. Cannon (Großbritanien) über Phyllachoraceae (Ascomycetes), die Leguminosen parasitieren, und von M. D. Nagarkar (Indien) über die Flechtengattung Thelotrema in Asien. Die Erörterungen von U. BRAUN (Deutschland) über taxonomische Probleme des Ramularia-Cercosporella-Komplexes, von C. J. K. Wang (USA) über die Notwendigkeit einer besseren Beurteilung der Konidiogenese bei imperfekten Pilzen und von K. A. Seifert (Kanada) und G. Okada (Japan) über Variationen der Synnemata-Struktur bei den Stilbellaceae in Bezug auf die Taxonomie. Die Beiträge spiegelten auch das anhaltende Interesse an imperfekten Pilzen wider. Sowohl Okada als auch Braun (jüngere Wissenschaftler) legten gut dar, womit sie sich beschäftigten, und obgleich die anschließende Diskussion nur kurz war, bin ich mir sicher, dass es stille Bewunderung gab.

Wenn alle angekündigten Redner tatsächlich sprechen und das Programm so voll ist, wie es hier war, was kann dann noch passieren?

Auch die Ascomyceten erhielten ihren Teil an der Aufmerksamkeit. Sowohl R. P. Korf (USA) als auch J. D. Rogers (USA) beanspruchten besondere Aufmerksamkeit, ersterer durch seine tadellose Behandlung der Taxonomie der inoperculaten Discomyceten auf Familienebene, letzterer durch seine wertvollen Überlegungen zu Xylaria mit Schwerpunkt auf tropischen Taxa. W.-Y. Zhuang (China) gab einen sehr kompetenten Überblick über tropische inoperculate Discomyceten. Das Interesse an tropischen Pilzen wurde in Vorträgen von Teilnehmern aus vielen verschiedenen Ländern deutlich. In Anbetracht der Vielfalt und des Reichtums seiner Mycoflora ist beispielsweise diejenige Indiens noch wenig erforscht.

Flechten waren wie immer ein wichtiger Bestandteil des Kongresses. Der Präsident des Kongresses, J. Poelt (früher Deutschland, dann Österreich), hielt einen aufschlussreichen Vortrag über Analogie und Homologie in der Evolution der Flechten. Außer einer Sitzung über Flechentaxonomie und -systematik gab es auch eine Sitzung über flechtenbewohnende (lichinicole) und pilzbewohnende (fungicole) Pilze. Die Arbeiten hierzu haben vielleicht gerade erst begonnen. Die ersten Ergebnisse solcher Studien wurden in dem Vortrag von R. Lowen (USA; gemeinsam mit C. T. Rogerson und C. J. Samuels) über pilz- und flechtenbildende Hypocreales geboten.

Schließlich gab es noch mehrere hervorragende Poster; außerdem: Videodisc- Präsentationen und Filme; spezielle Diskussionsgruppen (Nomenklatur, Fusarium, Phytophthora); Workshops; Ausstellungen zur Geschichte der Botanik in Regensburg mit der dortigen alten Botanischen Gesellschaft und zur Geschichte der Mykologie in Bayern, ferner Austellungen mit Gemälden von höheren Pilzen, auch von Pilzen auf Briefmarken. Das alles war mehr als genug.

Es gab nichts zu beanstanden, außer vielleicht einer gewissen Übersättigung des Angebots.

Zwischen dem vorausgegangenen Kongress in Tokio (IMC 3, 1983) und dem jetzigen Kongress in Regensburg (IMC 4, 1990) hat die Mykologie mehrere ihrer führenden Köpfe verloren: C. J. Alexopoulos, J. N. Couch, J. A. Nannfeldt, Kenneth B. Raper, Lindsay Olive, Philip H. Gregory, S. D. Garrett, , E. S. Luttrell, J. A. von Arx. Ihrer wurde ehrenvoll gedacht.

Viele junge Mykologen aus der ganzen Welt nahmen an dem Kongress in Regensburg teil, und es war eine Freude, nicht nur alte Freunde zu treffen, sondern auch neue Freunde aus fernen Ländern zu gewinnen, in denen es viele schöne Pilze gibt. Und es besteht kein Zweifel daran, dass die gebotene wissenschaftliche Qualität des Kongresses hervorragend war.